本教程针对riscv版本的xv6,其部分文件有出入,某些网上的文章并不适用该xv6系统(比如usys.S文件在该版本下为usys.pl经过make之后产生的汇编语言文件,不可以直接进行修改),具体参考:riscv xv6源码

基本流程

- 【添加内核接口】在kernel目录下修改 syscall.c和syscall.h(以添加psstate系统调用为例)

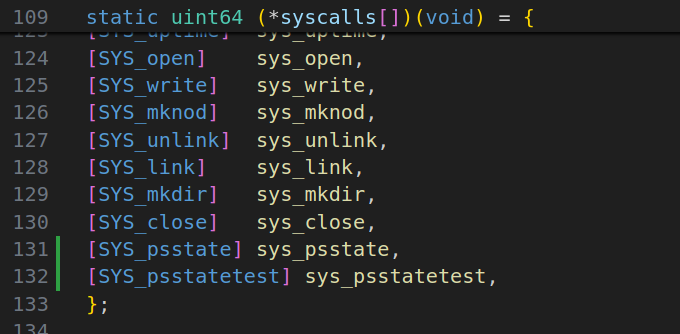

- kernel/syscall.c 中添加

[SYS_psstate] sys_psstate - kernel/syscall.h 中添加

#define SYS_psstate 22

- kernel/syscall.c 中添加

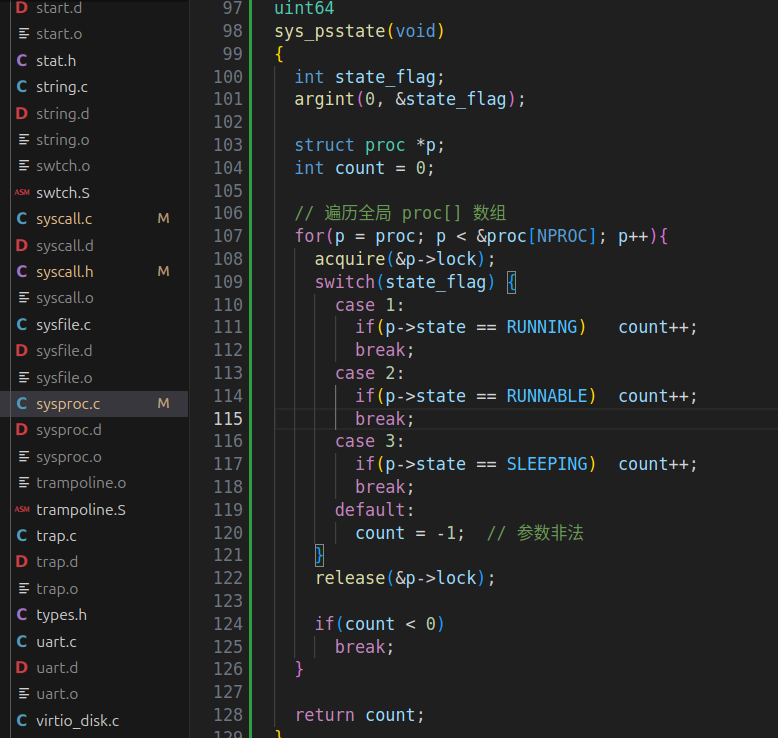

- 【实现】在sysproc.c中增加系统调用的实现

- 【增加用户入口】在usys.pl文件中添加系统调用入口

entry("psstate"); - 【修改Makefile】在makefile中添加命令`$U/_hello\

- 【添加源文件】在user.c命令下添加源文件 psstate.c

- 【函数声明】在user.h中声明函数

psstate(int state_flag)

原理解析(最自然的添加过程)

对于OS初学者来说(本人T~T),直接上手接触xv6源码添加系统调用会对各种文件感到一头雾水,只会傻乎乎地跟着教程做,这里会解释添加一个系统调用的原理以及各个文件之间的联系。

这里我会从“用户->内核->用户”的系统调用过程来解释一下这个系统调用是如何实现的。

声明函数调用

找到user/user.h,声明我们需要添加的函数,对于用户态来说,系统调用其实就是函数,没啥两样

添加下面这一行

1 | int psstate(int state_flag); |

添加用户态的入口

我们声明需要的函数之后,接下来是不是要跳转到内核态来执行系统调用了呢?

所以我们找到user/usys.pl添加下面这一行

1 | enter("psstate"); |

这样我们的入口就添加好了

如何“用户->内核”??

按照我们教科书上的说法是,“用户->内核”是一个“陷入陷阱”的过程

我们仔细阅读一下usys.pl就会发现,在entry上面有这样一段代码:

1 | sub entry { |

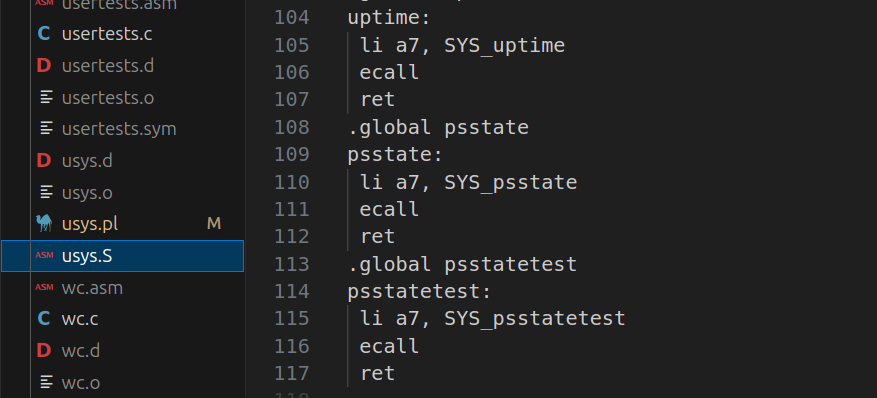

这段代码实际上就是一个用于产生汇编程序的代码(很明显的汇编语言),在我们进行make之后,可以发现新产生了一个usys.S文件,里面的内容就是由上面代码产生的汇编语言程序。

那么这段汇编又是什么意思呢?li a7, SYS_psstate 就是说将 SYS_psstate放入 a7 寄存器中

欸,这个ecall又是啥呀?这给人看蒙了,也没有说跳转到哪个函数中啊?

而这就是我们从用户态到内核态的关键

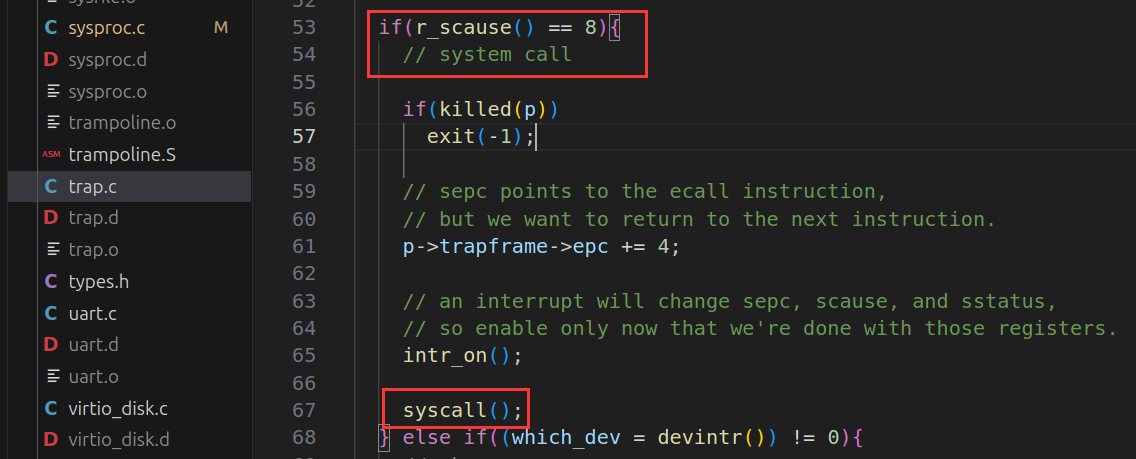

我们可以在kernel/trap.c中的usertrap(void)中看到这么一段

看到这个r_scause() == 8和下面我们心心念念的system call了吗,说明如果r_scause() == 8 就捕获到了触发系统调用的入口,这就是我们的ecall的来源

触发系统调用

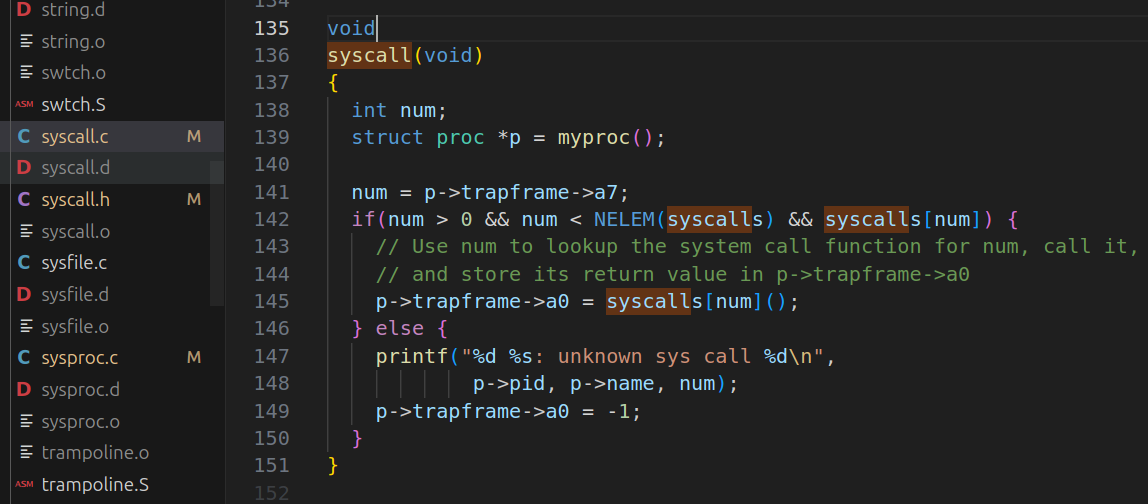

调用syscall()之后,我们转到kernel/syscall.c中

发现这里会创建一个进程 p,而num则会从该进程的 trapframe中取 a7寄存器的值,然后该系统调用的返回值会放回到该进程 trapframe 的 a0寄存器

根据下面的注释我们就知道,通过这个num值来查表,看哪个系统调用应该被调用

这个系统调用的表也就是 syscalls,同样的也在kernel/syscall.c中

那么我们现在就可以在这个表中添加我们需要的系统调用,让syscalls[num]可以正确索引,如下所示:

左边的索引就是我们从a7中取出来的num,映射到对应的系统调用。

这里另外提一嘴c语言特性,这个syscalls[num]实际上是一个函数指针,这样就可以解释为什么我们可以直接跳到sysproc.c中进行函数的实现了。

实际上这个说法也不严谨,我们的系统调用实际上已经在sysproc.c中实现好了,只是通过syscall[num]()进行调用而已

实现系统调用

现在既然我们的系统调用已经可以被正确的找到并调用了,那么让我们来实现一下该系统调用,这里就是正常的函数实现逻辑

注意这里这里是内核态的实现,我们查查argint()函数,其定义如下:

1 | void |

这个函数取an寄存器的值,放到ip指针里,而an是参数寄存器

该系统调用取a0寄存器中的值作为state_flag,然后根据state_flag 做出对应的操作。

系统调用和用户态的声明

这里又有一个疑点了,欸我们在用户态的系统调用声明不是说有一个参数就是state_flag吗?实际上我们进行函数调用时,各个参数就会放到对应的寄存器中准备进行调用,我们在sysproc.c中的实现的系统调用就要从各寄存器中把需要的参数拿过来

这个过程可以这样理解:

- 用户态触发系统调用,各个参数被放到对应的寄存器中,准备进行系统调用

- 陷入内核态

- 系统调用从对应的寄存器中把参数拿过来,然后使用

系统调用结束后我们的返回值又放在a0了,这样syscall()就结束了,然后调用usertrapret()返回用户态

用户程序

我们最后不是还编写了一个用户程序 psstate.c 吗?

实际上我们在命令行输入psstate之后,调用的就是这个程序,所有的运行逻辑都是按照这个程序实现的。

这时候又有疑问了:欸我们的系统调用不是在前面实现过了吗,为什么不是按照那个来运行的呢?

实际上这个psstate.c 可以看作一个测试程序,我们在命令行输入psstate之后,xv6实际上为我们exec了一个按照psstate.c执行的程序。

而如果我们把名字变为foo.c,那么在命令行中输入psstate就无法实现正确的调用了,这时候我们又要在命令行中输入 foo 来正确调用了。

关于makefile

而makefile,实际上和我们的系统调用没啥关系,他管理的是哪些文件编译进用户空间,哪些文件编译进内核,如何链接。

我们在makefile中添加$U/_psstate\是让psstate.c可以正确地编译,并生成可执行的 psstate 文件

总结

实际上我们添加系统调用的过程,很好地遵循了操作系统对程序的操作规则,“用户(.c用户程序) -> 内核(系统调用) -> 用户(继续执行.c程序)”

执行系统调用的基本流程如下:

- .c用户程序执行系统调用函数(提前在 user/user.h 中声明)

- user/usys.pl 生成 user/usys.S 发出ecall,发出要陷入内核的信号(usys.pl中声明入口)

- kernel/trap.c 中

usertrap()捕捉 ecall信号,执行syscall() - kernel/syscall.c 中

syscall()从当前进程帧的a7寄存器中取出值num,并在syscalls[num]进行映射调用 - kernel/sysproc.c 中进行函数的调用实现,返回到kernel/syscall.c将返回值存在当前进程帧的a0寄存器中

syscall()调用完毕,返回到kernel/trap的usertrap(),然后调用usertrapret()返回用户态- 至此系统调用完毕,继续执行.c用户程序